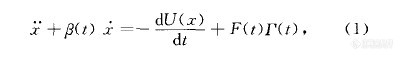

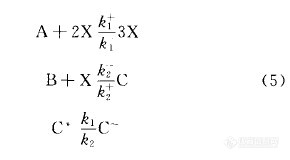

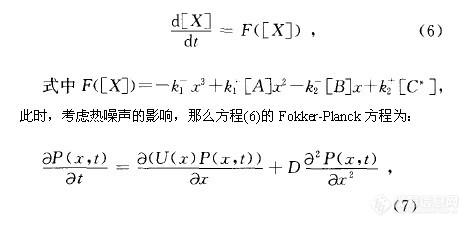

自然科学进展;2006,16(3):273-279微波加快化学反应中非热效应研究的新进展黄卡玛,杨晓庆此处,x=[X], P(x,t)为t时刻物质x浓度为[X]的几率密度,位能U(x)有两个分别位于x=[x]1,和x=[x]3。的极小值(稳定态)u1,和U3,以及在x=[x]2的极大值(非稳定态)U2。噪声的作用可以使得系统从[X]变为巨[X]3,这种转换可以用平均转化时间T1-3来描述。若外界因素(如微波辐射)改变了反应(5)的平衡。那么巨[C']就会变化,从而导致T1-3的变化。假设反应速率k1,和k2满足Arrhenius公式,并将C~分子看成为一个带电荷为e的谐振子,其质量为m=200u电荷为e=3ē(ē为电子电荷量),微波频率为1 GHz,微波功率密度为1 mW/cm2 ,温度为T=310 K,根据文献计算,则可以得到系统从一种稳态到另一种稳态的转化时间比,

![]()

这就意味没有微波作用时,系统将长期处于稳态二[X],而1 mW/cm2的弱微波辐衬也可改变系统的状态,这就表明了弱微波作用可以对化学反应系统的平衡产生影响。

2.3微波对反应系统自组织行为的影响

(1)反对非热效应的观点

在无外加电磁场时,反应物分子碰撞的方向性将肯定维持一个统计学上的各向同性。在有外加电磁场时,越来越多的极性分子在取向作用下趋于和电场方向一致,电场就会导致碰撞力一向的各向异性,但与此同时,热运动又会使它趋于各向同性。根据Langevin函数计算,在室温下,大约需要105 V/m的强电场才会影响反应物分子之间的随机碰撞,引起自组织行为。所以通常情况下,由于热运动,微波辐射下反应物分子仍然保持着其碰撞的随机性,电场太弱是不可能引起自组织行为的。并且,在微波加快化学反应中常常伴随着高温产生,电场越强,温度越高,因而更难影响反应物分子的随机碰撞,诱导自组织化。

(2)同意非热效应的观点

反对者忽略了一个问题,Langevin函数是以平衡态理论的Maxwell --Boltzmann分布为基础的,对于非平衡态理论的相应计算是否可靠也是值得怀疑的。一个远离平衡的开放物理化学体系是具有发生自组织过程的能力的。这样的一种体系通过不断地与外界交换物质和能量,就有可能从原有的混乱无序状态转变成为一种在时间上、空间上或功能上的有序状态,平时只能作为噪声或者干扰的弱电磁场就可能对系统产生重大影响。目前非线性系统中被人们观察到的随机共振现象就是一个典型的例子。

3结论

(1)与弱电磁场对生物体的“非热效应”研究不同,微波加快化学反应中的微波功率较高,系统往往伴随有显著的温度升高。要区别效应是由温升引起的还是别的什么因素引起的非常困难。

(2)微波加快化受反应中的“非热效应”缺乏理论依据,微波与化学反应相互作用需要深人研究,待别是电磁场与非平衡系统的相互作用研究。

(3)实验方案仍然不成熟,需要合理设计,全方位的考虑,目前实验中最迫切需要解决的当然是温度的测量和控制问题,特别是微波辐射下温度空间分布的精细测量。

(4)从目前的研究结果来看,还不能就是否存在微波的“非热效应”下定论。

全文完