从来就没有任何标准或资料中,有用仪器的实际示值误差来评定“测量仪器的不确定度”的说法。JJF1001-2011《通用计量术语及定义》第7.24条“仪器的测量不确定度”的注释1就明确表述:

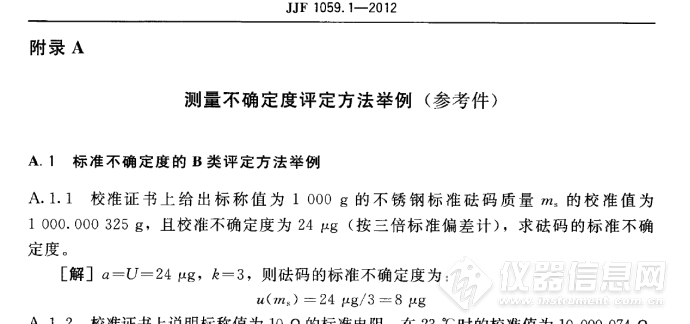

除原级测量标准采用其他方法外,仪器的不确定度通过对测量仪器或测量系统的校准得到。否则仪器《校准证书》给出的不确定度有什么用,用于什么场合。都要用最大允差去套算,仪器《校准证书》还要给出被校仪器的“校准结果的不确定度”干什么,直接用被校仪器的最大允差套算出一个全世界都一样的该类仪器的“最差不确定度”不就完了嘛。看看JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的B类评定方法是怎么说的吧:

![]()

这才是真正符合JJF1001第7.24条“仪器的测量不确定度”定义注释2所说的B类评定方法。

注:JJF1001第7.24条注2(“仪器的不确定度通常按B类测量不确定度评定”)的翻译有误,英文原版(VIM4.24)的表述为“Instrumental uncertainty is used in a Type B evaluation of measurement uncertainty.”原义翻译成中文应该是“仪器的不确定度通常被用于测量不确定度的B类评定”。 用最大允差去套算的情况有没有?有,通常都是在测量要求不高的应用场合,或不知道“仪器的测量不确定度”,或无法通过校准溯源的方式获得“仪器的测量不确定度”的情况下,才退而求其次采用这种用极限误差套算的方式,求得可接受的测量仪器的“

最差不确定度”,来取代真实反映测量仪器性能的实际的“测量仪器的不确定度”。

那么当实验室测量结果用于评价测量方案的能力时就必须采用“允差”评定不确定度,而测量结果用于计量纠纷仲裁时就应该用“示值误差”评定测量不确定度。 这纯粹就是没有任何根据的胡说八道。CNAS官网公示的各家校准实验室的“校准和测量能力CMC”的差异是如何出来的?哪例计量纠纷仲裁的案例,用了仪器的实际示值误差来评定测量不确定度的?何谓“校准和测量能力CMC”?它定量表征的是校准机构的“

最佳测量能力BMC”,而不是可接受的“最

差测量能力”。

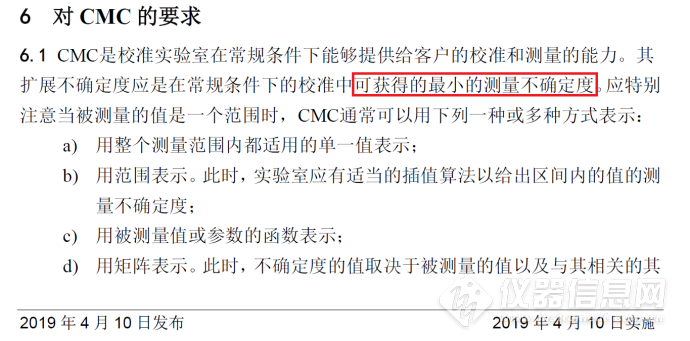

这也是为什么我们在计量标准考核和各种管理体系认证中,以及在检定规程、校准规范、检验规范、试验规范等附录给出的测量不确定度评定示例中均采用示值允差评定不确定度 果真是如此吗?我们来看看CNAS的标准文件中是怎么规定的:

![]()

请问,这个“最小的测量不确定度”是用示值允差套算出来的吗?再来看看以下证据:

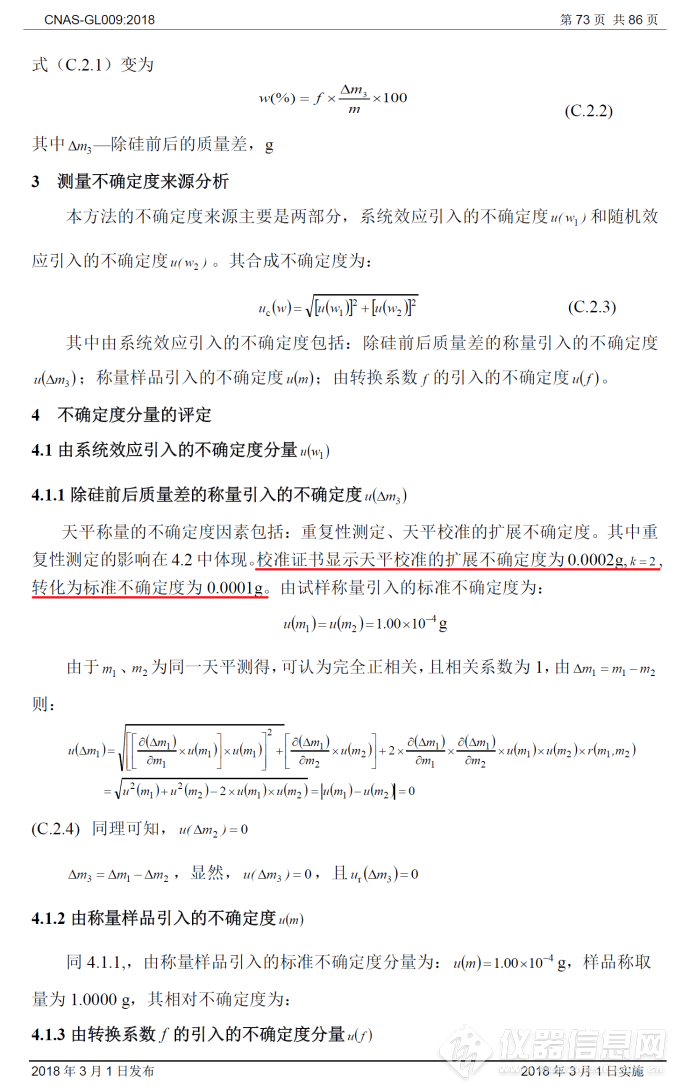

![]()

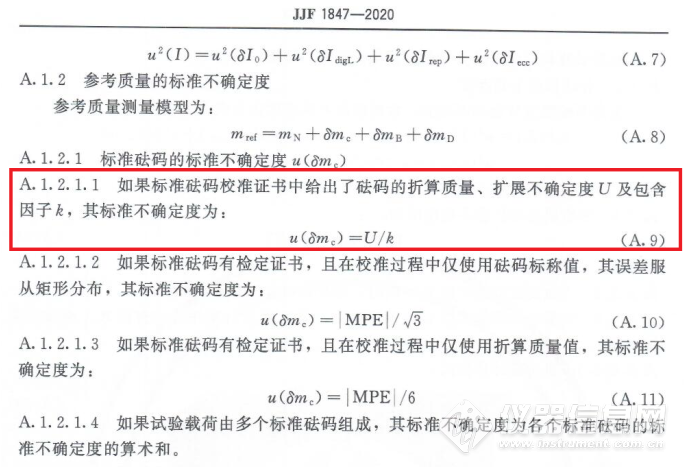

这也是用“示值允差”套算出来的吗?以下是最新发布的JJF1847-2020《电子天平校准规范》:

![]()

这也是17楼某人所说的“

规范等附录给出的测量不确定度评定示例中均采用示值允差评定不确定度”吗。三种方法都是B类评定,尽管A.1.2.1.2条和第A.1.2.1.3条给出了用最大允差套算的方法,但都是在没有获得“标准砝码的不确定度”信息的情况下所采用的手段,A.1.2.1.2条适用于测量要求不高的场合,A.1.2.1.3条的适用场合与A.1.2.1.1条相同。但A.1.2.1.3条套算出的结果是不具有“计量溯源性”的,因为它不是用上级机构的实际校准数据评估出来的,与上级校准机构是哪家机构、用什么样的计量标准、校准方法、在什么样的环境条件下,由谁来校准的,没有任何关系。它只是人们根据测量要求规定的“标准砝码不确定度”的极限值(即最低计量技术要求之一)。