芳香族异氰酸酯中间物质酸度含量方法优化研究

夏锦正 景霞 张学聪 高倩倩

(万华化学(宁波)有限公司,浙江,宁波,315812)

原方法 | 优化后 |

| 异氰酸酯试样与过量的甲醇和共溶剂反应生成氨基甲酸酯,在生成氨基甲酸酯过程中试样中的酸释放到溶剂体系中,用氢氧化钾一甲醇标准滴定溶液电位滴定,计算出酸度。 | 异氰酸酯试样与过量的甲醇和共溶剂反应生成氨基甲酸酯,在生成氨基甲酸酯过程中试样中的酸释放到溶剂体系中,加入过量的氢氧化钾-甲醇溶液,然后用盐酸标准溶液滴定氢氧化钾-甲醇,计算出酸度。 |

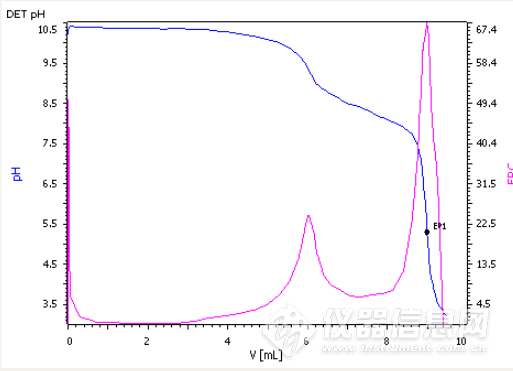

下限pH | 上限pH | 等当点识别标准 | 等当点识别 |

5.0 | 7.0 | 5 | 最大 |

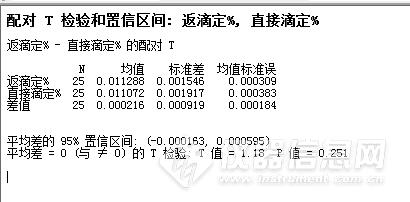

序号 | 位号 | 返滴定% | 直接滴定%(原方法) | 差值% |

1 | A1 | 0.0148 | 0.0154 | -0.0006 |

2 | A1 | 0.0123 | 0.0139 | -0.0016 |

3 | A1 | 0.0128 | 0.0128 | 0.0000 |

4 | B1 | 0.0105 | 0.0104 | 0.0001 |

5 | A1 | 0.0136 | 0.0136 | 0.0000 |

6 | A1 | 0.0109 | 0.0108 | 0.0001 |

7 | B1 | 0.0105 | 0.0102 | 0.0003 |

8 | A1 | 0.0102 | 0.0104 | -0.0002 |

9 | B1 | 0.0104 | 0.0096 | 0.0008 |

10 | B1 | 0.0088 | 0.0085 | 0.0003 |

11 | A1 | 0.0116 | 0.0102 | 0.0014 |

12 | A1 | 0.0108 | 0.011 | -0.0002 |

13 | A1 | 0.0104 | 0.0121 | -0.0017 |

14 | A1 | 0.0111 | 0.0117 | -0.0006 |

15 | A1 | 0.0121 | 0.0126 | -0.0005 |

16 | A1 | 0.0098 | 0.0094 | 0.0004 |

17 | B1 | 0.0098 | 0.0094 | 0.0004 |

18 | B1 | 0.0113 | 0.0092 | 0.0021 |

19 | A1 | 0.0141 | 0.0123 | 0.0018 |

20 | A1 | 0.0097 | 0.009 | 0.0007 |

21 | A1 | 0.0099 | 0.0083 | 0.0016 |

22 | B1 | 0.01 | 0.0091 | 0.0009 |

23 | A1 | 0.0131 | 0.0134 | -0.0003 |

24 | A1 | 0.0107 | 0.0103 | 0.0004 |

25 | A1 | 0.013 | 0.0132 | -0.0002 |

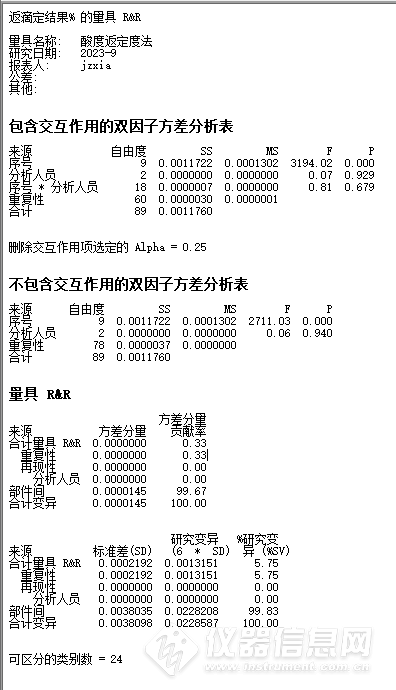

序号 | 返滴定结果% | 分析人员 | 序号 | 返滴定结果% | 分析人员 |

样品1 | 0.0182 | 高 | 样品6 | 0.0108 | 张 |

样品1 | 0.0178 | 高 | 样品6 | 0.0111 | 张 |

样品1 | 0.018 | 高 | 样品6 | 0.0109 | 张 |

样品1 | 0.0182 | 景 | 样品6 | 0.011 | 景 |

样品1 | 0.0178 | 景 | 样品6 | 0.0108 | 景 |

样品1 | 0.018 | 景 | 样品6 | 0.0109 | 景 |

样品1 | 0.0179 | 张 | 样品6 | 0.0109 | 高 |

样品1 | 0.0179 | 张 | 样品6 | 0.0109 | 高 |

样品1 | 0.018 | 张 | 样品6 | 0.0109 | 高 |

样品2 | 0.0155 | 高 | 样品7 | 0.013 | 高 |

样品2 | 0.0154 | 高 | 样品7 | 0.0131 | 高 |

样品2 | 0.0154 | 高 | 样品7 | 0.0131 | 高 |

样品2 | 0.0154 | 景 | 样品7 | 0.013 | 景 |

样品2 | 0.0154 | 景 | 样品7 | 0.013 | 景 |

样品2 | 0.0154 | 景 | 样品7 | 0.0129 | 景 |

样品2 | 0.0152 | 张 | 样品7 | 0.0131 | 张 |

样品2 | 0.0158 | 张 | 样品7 | 0.0129 | 张 |

样品2 | 0.0155 | 张 | 样品7 | 0.0129 | 张 |

样品3 | 0.0225 | 高 | 样品8 | 0.0104 | 张 |

样品3 | 0.0223 | 高 | 样品8 | 0.0105 | 张 |

样品3 | 0.0218 | 高 | 样品8 | 0.0104 | 张 |

样品3 | 0.0219 | 景 | 样品8 | 0.01 | 高 |

样品3 | 0.0222 | 景 | 样品8 | 0.0101 | 高 |

样品3 | 0.0221 | 景 | 样品8 | 0.01 | 高 |

样品3 | 0.0214 | 张 | 样品8 | 0.0101 | 景 |

样品3 | 0.0216 | 张 | 样品8 | 0.0101 | 景 |

样品3 | 0.0224 | 张 | 样品8 | 0.0103 | 景 |

样品4 | 0.0106 | 高 | 样品9 | 0.0143 | 高 |

样品4 | 0.0108 | 高 | 样品9 | 0.0144 | 高 |

样品4 | 0.0099 | 高 | 样品9 | 0.0144 | 高 |

样品4 | 0.0105 | 景 | 样品9 | 0.0141 | 景 |

样品4 | 0.0104 | 景 | 样品9 | 0.0143 | 景 |

样品4 | 0.0102 | 景 | 样品9 | 0.0142 | 景 |

样品4 | 0.0107 | 张 | 样品9 | 0.0142 | 张 |

样品4 | 0.0106 | 张 | 样品9 | 0.0142 | 张 |

样品4 | 0.0104 | 张 | 样品9 | 0.0144 | 张 |

样品5 | 0.0135 | 张 | 样品10 | 0.0111 | 张 |

样品5 | 0.0131 | 张 | 样品10 | 0.011 | 张 |

样品5 | 0.0131 | 张 | 样品10 | 0.01 | 张 |

样品5 | 0.0133 | 高 | 样品10 | 0.0108 | 景 |

样品5 | 0.0131 | 高 | 样品10 | 0.0109 | 景 |

样品5 | 0.0131 | 高 | 样品10 | 0.0111 | 景 |

样品5 | 0.013 | 景 | 样品10 | 0.011 | 高 |

样品5 | 0.0133 | 景 | 样品10 | 0.0108 | 高 |

样品5 | 0.0134 | 景 | 样品10 | 0.0107 | 高 |

加入盐酸体积mL | 酸度理论含量% | 酸度滴定含量% | 加标回收率% |

2 | 0.0073 | 0.0069 | 95 |

3 | 0.0110 | 0.0114 | 103 |

4 | 0.0147 | 0.0144 | 98 |