原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:

只会骂人的流氓问:我在5楼“地板”楼层的表述中,特意用红色加粗加大号字体醒目标示,其中的不等号(“≤”和“>”),你是瞎了眼还是装瞎看不见呀?

答:陆云“瞎了眼还是装瞎看不见”,我不知道,我告知陆云的是“计量学中的三分之一原则只有唯一一个”,“扩展不确定度的定义”也只有一个。不管你“特指三分之一原则”,还是指“扩展不确定度的定义”,它们各自都只有唯一一个,也不管陆云“特意用红色”还是“加粗加大号字体醒目标示”,耍弄什么戏法,科学绝不是“蹩脚下三烂的拙技”,不是“卑鄙无耻的伎俩”。陆云干了一辈子计量工作,概念不清,偷换概念也伴随他一辈子了,敬告年过花甲的“计量专家”,“你怎么还有脸在这里搬出来现世”?请你“不要指鹿为马偷换概念”!

既然陆云一再求教“唯一三分之一原则”到底说的是哪一个“扩展不确定度U”?我就再告诉他一次:“唯一”就没有“之二”,“唯一”就不存在“两个”,何来“差异如此大的扩展不确定度U”?“定量表征所使用的测量设备复现量值的性能”的,是测量设备的“复现性”性误差,“定量表征被测对象自身的性能”的,是被测对象自身的“稳定性”,两者当然不能相提并论。构成测量过程不同的要素的“误差”,都会给测量结果引入测量不确定度,因此都是给测量结果引入测量不确定度的“因”,“因”可以产生“果”,但“因”绝不是“果”,“误差”绝不是“扩展不确定度”。也只有一贯概念混淆的陆云才会如此“狗屁不懂胡说八道”。

估计是你老娘没教会你说话,才会没完没了地重三倒四地学我说话,我都教了你多少年不要重三倒四地复述我的话,你连教都教不会,的确是贱!

1、计量检定规程/校准规范/检测方法要求所使用的测量设备的扩展不确定度U≤被测对象最大允许误差绝对值的三分之一(见7楼截图中JJF 1465-2014《丝网张力计校准规范》第6.2条、JJF 1610-2017《电动、气动扭矩扳子校准规范》第6.2.1条)。

2、对测量结果进行符合性判定的“判定规则”(定义见7楼最后一幅截图)规定:当测量结果的扩展不确定度U≤被测对象最大允差绝对值的三分之一时,可不考虑测量结果的不确定度U,对符合性判定的影响(见7楼第一幅截图CNAS-GL015∶2022《判定规则和符合性声明指南》第7.1条第2)款,以及以下截图)。

![]()

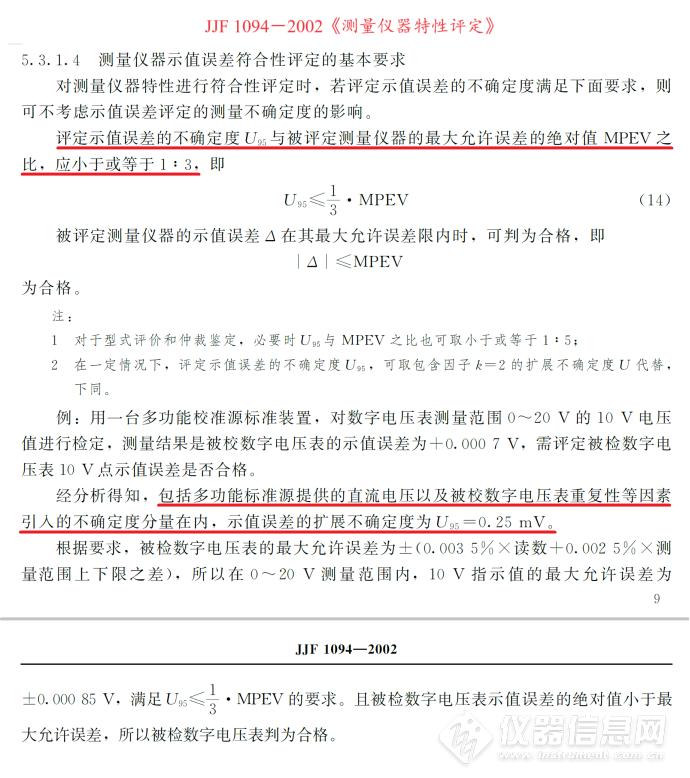

两个“三分之一原则”的铁证事实都白纸黑字的摆在这里,你这个躺进棺材都要伸手的“学术流氓”还要撅起屁股拉硬屎,并且拿不出任何官方权威证据。请问以上JJF1094第5.3.1.4条所说的“三分之一原则”与本帖前面的第1项表述的“三分之一原则”是一码事吗?第5.3.1.4条所举的例子中,对所使用的

多功能标准源的“扩展不确定度U”有没有要求?要求是多少?你懂吗学术流氓?懂就说出来告诉大家。

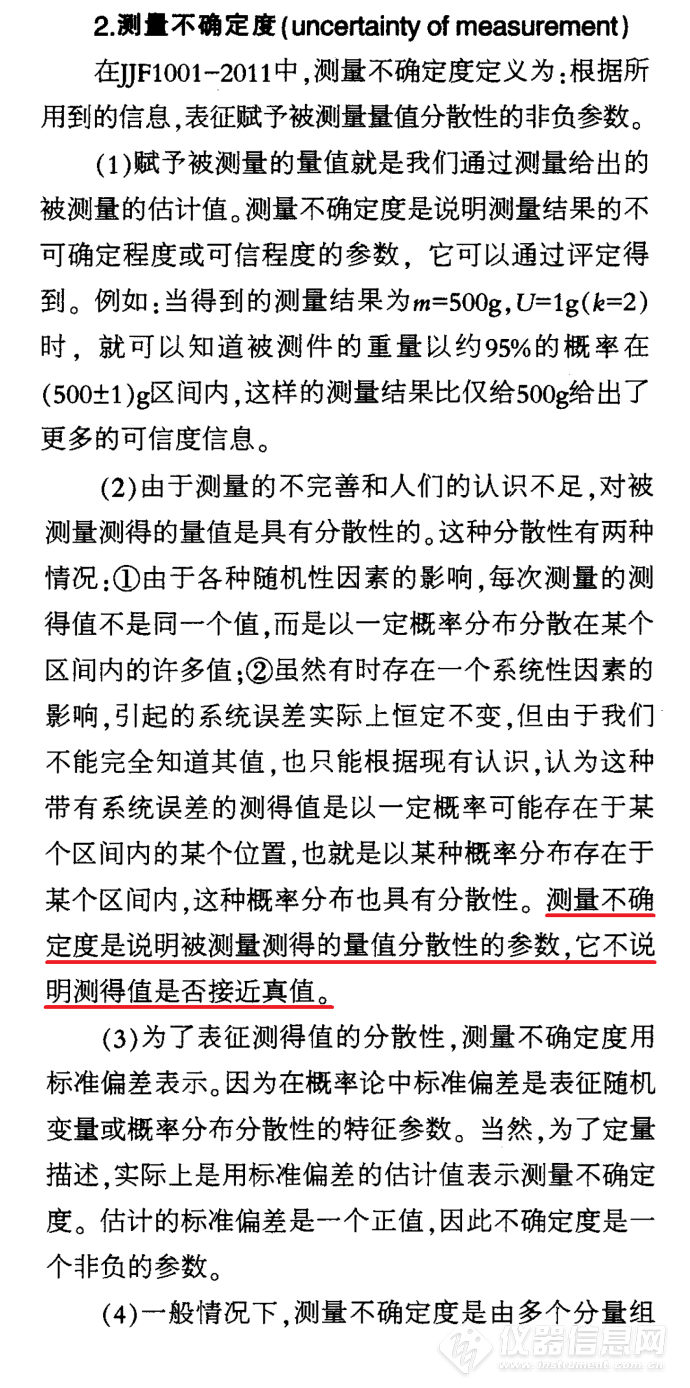

“定量表征所使用的测量设备复现量值的性能”的,是测量设备的“复现性”性误差,“定量表征被测对象自身的性能”的,是被测对象自身的“稳定性”,两者当然不能相提并论。构成测量过程不同的要素的“误差”,都会给测量结果引入测量不确定度,因此都是给测量结果引入测量不确定度的“因”,“因”可以产生“果”,但“因”绝不是“果”,“误差”绝不是“扩展不确定度”。 大家看看这位不学无术的学术无赖有多么的无知。众所周知,“不确定度”是表征测量结果

分散性的参数,定量表征的是测量结果的不确定

离散程度,与实际误差的大小没有任何关系。而“误差”则是表征测量结果

准确性的参数,定量表征的是测量结果

偏离真值(或参考值)的程度。定义不同,功能各异。“误差”根本就不是导致“不确定度”的“因”,只有“误差的不确定离散波动性”才会带来“不确定度”。试想,如果“误差”始终恒定不变(如:系统误差),它会给测量结果带来“不确定度”吗?

到底谁不懂装懂?到底谁在这里胡说八道?把证据晒出来呀学术流氓。