维权声明:本文为m3293699原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。

前言: 黏度又称黏滞系数,是量度流体黏滞性大小的物理量。流体中相距dx的两平行液层,由于内摩擦,使垂直于流动方向的液层间存在速度梯度dv/dx,当速度梯度为1个单位,相邻流层接触面S上所产生的黏滞力F(亦称内摩擦力)即黏度,以η表示:η=![]() ,单位:Pa·s。其大小与物质的组成有关,质点间相互作用力愈大,黏度愈大。组成不变时,固体和液体的黏度随温度的上升而降低(气体与此相反),其关系可粗略地用式:η=η0Exp(E/KT)表示,式中η0为常数,E为激活能,K为波尔兹曼常数,T为绝对温度。。现阶段我们实验室分析粘度还是流变仪法,分析后会使用丙酮进行清洗,而丙酮易制毒制爆,对人体伤害极大,丙酮成本也高,后考虑用红外替代流变仪,考虑到粘度大有较多气泡会对结果有较大影响,为了避免气泡对结果的影响,将样品分析时的样品仓温度设定未55°,通过扫描样品谱图发现谱图有规律,就进行数据收集,收集数据30组以上,建立模型,谱图如下:

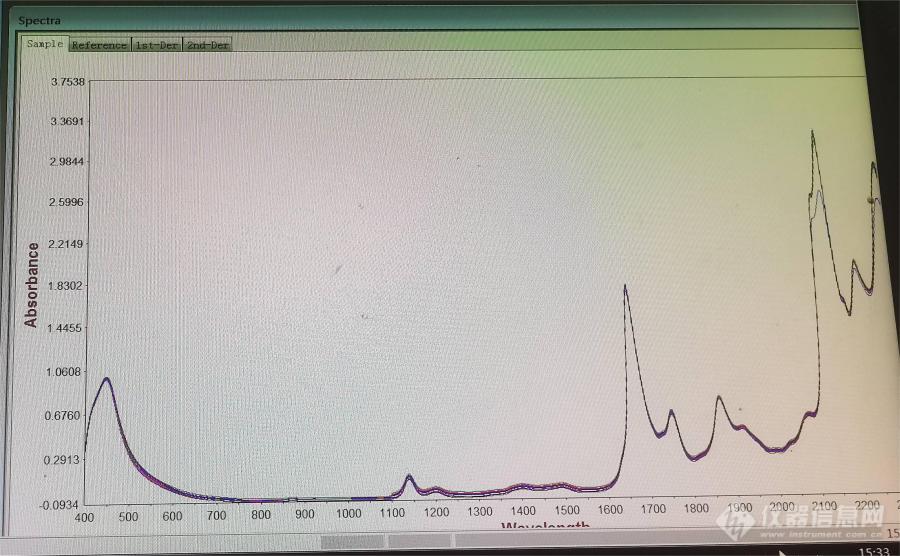

,单位:Pa·s。其大小与物质的组成有关,质点间相互作用力愈大,黏度愈大。组成不变时,固体和液体的黏度随温度的上升而降低(气体与此相反),其关系可粗略地用式:η=η0Exp(E/KT)表示,式中η0为常数,E为激活能,K为波尔兹曼常数,T为绝对温度。。现阶段我们实验室分析粘度还是流变仪法,分析后会使用丙酮进行清洗,而丙酮易制毒制爆,对人体伤害极大,丙酮成本也高,后考虑用红外替代流变仪,考虑到粘度大有较多气泡会对结果有较大影响,为了避免气泡对结果的影响,将样品分析时的样品仓温度设定未55°,通过扫描样品谱图发现谱图有规律,就进行数据收集,收集数据30组以上,建立模型,谱图如下:![]() 根据谱图的叠加,发现在1100-2100nm间谱图的稳定性最佳,重叠性也是最好,即选定了1100-2100nm作为样品的扫描波长,然后根据模型建立的操作,一步一操作,拉好模型,并以校正因子16为基准点,最优化模型,得到最优状态,具体如下图

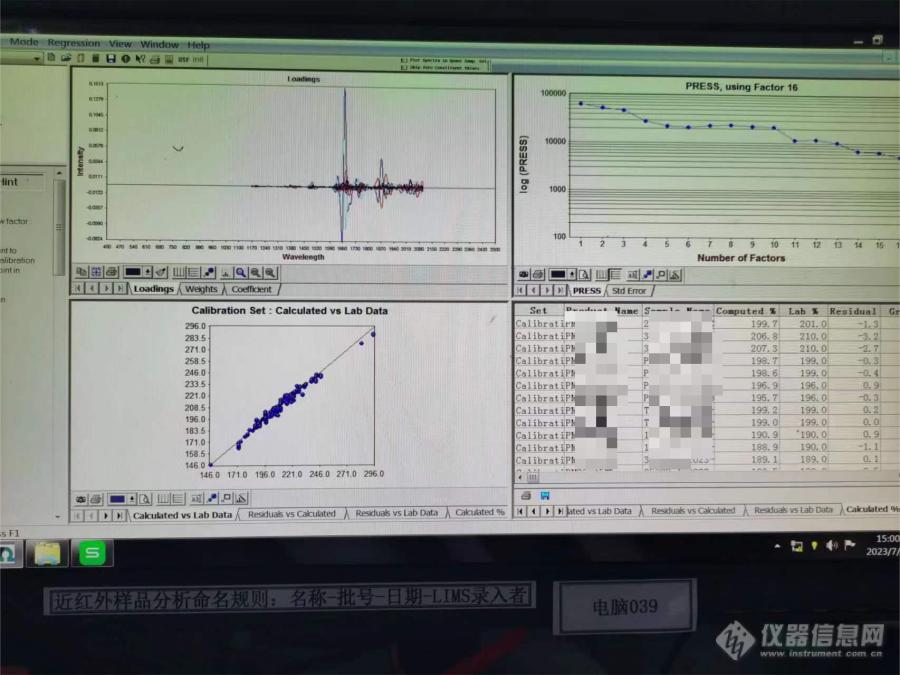

根据谱图的叠加,发现在1100-2100nm间谱图的稳定性最佳,重叠性也是最好,即选定了1100-2100nm作为样品的扫描波长,然后根据模型建立的操作,一步一操作,拉好模型,并以校正因子16为基准点,最优化模型,得到最优状态,具体如下图![]() 接下来我将建好的模型应用到数据分析中,通过大量数据比对,确保方法与原方法误差符合企标要求,说明这个方法是具有可行性的。对比数据如下图

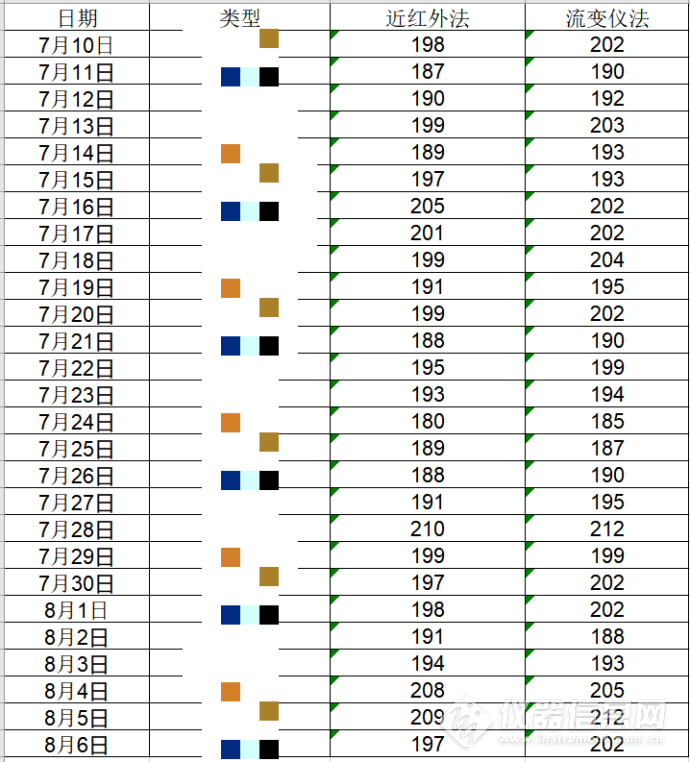

接下来我将建好的模型应用到数据分析中,通过大量数据比对,确保方法与原方法误差符合企标要求,说明这个方法是具有可行性的。对比数据如下图![]() 现该方法已经投入使用,且在工作中反映很高,定期的结果比对也符合要求,5mpa.s误差内,同时大大大大降低有毒有害物质的接触,降低成本,提高了工作效率,分析一个项目从15min缩减到2min,非常符合降本增效的公司理念。

现该方法已经投入使用,且在工作中反映很高,定期的结果比对也符合要求,5mpa.s误差内,同时大大大大降低有毒有害物质的接触,降低成本,提高了工作效率,分析一个项目从15min缩减到2min,非常符合降本增效的公司理念。

,单位:Pa·s。其大小与物质的组成有关,质点间相互作用力愈大,黏度愈大。组成不变时,固体和液体的黏度随温度的上升而降低(气体与此相反),其关系可粗略地用式:η=η0Exp(E/KT)表示,式中η0为常数,E为激活能,K为波尔兹曼常数,T为绝对温度。。

,单位:Pa·s。其大小与物质的组成有关,质点间相互作用力愈大,黏度愈大。组成不变时,固体和液体的黏度随温度的上升而降低(气体与此相反),其关系可粗略地用式:η=η0Exp(E/KT)表示,式中η0为常数,E为激活能,K为波尔兹曼常数,T为绝对温度。。