四、监测网点的布设

监测网点的布设方法有经验法、统计法和模式法等。在一般监测工作中,

常用经验法。(一)布设采样点的原则和要求

(1)采样点应设在整个监测区域的高、中、低三种不同污染物浓度的地

方。

(2)在污染源比较集中,主导风向比较明显的情况下,应将污染源的下

风向作为主要监测范围,布设较多的采样点;上风向布设少量点作为对照。

(3)工业较密集的城区和工矿区,人口密度及污染物超标地区,要适当

增设采样点;城市郊区和农村,人口密度小及污染物浓度低的地区,可酌情

少设采样点。

(4)采样点的周围应开阔,采样口水平线与周围建筑物高度的夹角应不

大于30°。测点周围无局地污染源,并应避开树木及吸附能力较强的建筑

物。交通密集区的采样点应设在距人行道边缘至少1.5m 远处。

(5)各采样点的设置条件要尽可能一致或标准化,使获得的监测数据具

有可比性。

(6)采样高度根据监测目的而定。研究大气污染对人体的危害,采样口

应在离地面1.5—2m 处;研究大气污染对植物或器物的影响,采样口高度应与植物或器物高度相近。连续采样例行监测采样口高度应距地面3—15m;若

置于屋顶采样,采样口应与基础面有1.5m 以上的相对高度,以减小扬尘的影

响。特殊地形地区可视实际情况选择采样高度。

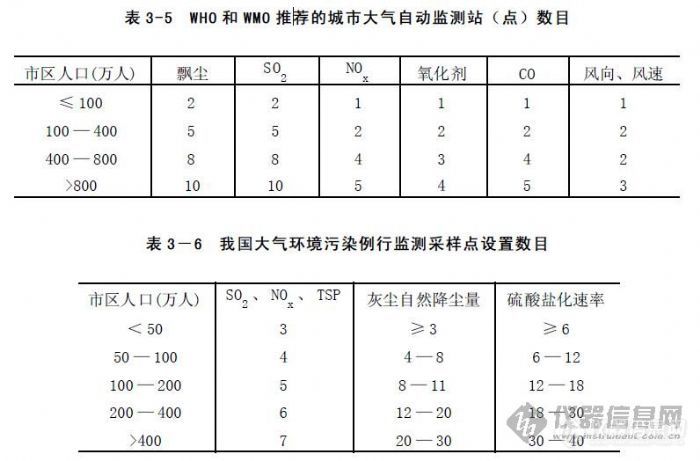

(二)采样点数目

在一个监测区域内,采样点设置数目是与经济投资和精度要求相应的一

个效益函数,应根据监测范围大小、污染物的空间分布特征、人口分布及密

度、气象、地形及经济条件等因素综合考虑确定。世界卫生组织(WHO)和世

界气象组织(WMO)提出按城市人口多少设置城市大气地面自动监测站(点)

的数目(见表3-5)。我国对大气环境污染例行监测采样点规定的设置数目

列于表3-6。

![]()

(三)布点方法

1.功能区布点法

按功能区划分布点法多用于区域性常规监测。先将监测区域划分为工业

区、商业区、居住区、工业和居住混合区、交通稠密区、清洁区等,再根据

具体污染情况和人力、物力条件,在各功能区设置一定数量的采样点。各功

能区的采样点数不要求平均,一般在污染较集中的工业区和人口较密集的居

住区多设采样点。

2.网格布点法

这种布点法是将监测区域地面划分成若干均匀网状方格,采样点设在两

条直线的交点处或方格中心(见图3-3)。网格大小视污染源强度、人口分

布及人力、物力条件等确定。若主导风向明显,下风向设点应多一些,一般

约占采样点总数的60%。对于有多个污染源,且污染源分布较均匀的地区,

常采用这种布点方法。它能较好地反映污染物的空间分布;如将网格划分的

足够小,则将监测结果绘制成污染物浓度空间分布图,对指导城市环境规划

和管理具有重要意义。

3.同心圆布点法

这种方法主要用于多个污染源构成污染群,且大污染源较集中的地区。

先找出污染群的中心,以此为圆心在地面上画若干个同心圆,再从圆心作若

干条放射线,将放射线与圆周的交点作为采样点(见图3-4)。不同圆周上

的采样点数目不一定相等或均匀分布,常年主导风向的下风向比上风向多设

一些点。例如,同心圆半径分别取4、10、20、40km,从里向外各圆周上分

别设4、8、8、4 个采样点。

4.扇形布点法

扇形布点法适用于孤立的高架点源,且主导风向明显的地区。以点源所

在位置为顶点,主导风向为轴线,在下风向地面上划出一个扇形区作为布点

范围。扇形的角度一般为45°,也可更大些,但不能超过90°。采样点设在

扇形平面内距点源不同距离的若干弧线上(见图3-5)。每条弧线上设3—4

个采样点,相邻两点与顶点连线的夹角一般取10—20°。在上风向应设对照

点。采用同心圆和扇形布点法时,应考虑高架点源排放污染物的扩散特点。

在不计污染物本底浓度时,点源脚下的污染物浓度为零,随着距离增加,很

快出现浓度最大值,然后按指数规律下降。因此,同心圆或弧线不宜等距离

划分,而是靠近最大浓度值的地方密一些,以免漏测最大浓度的位置。至于

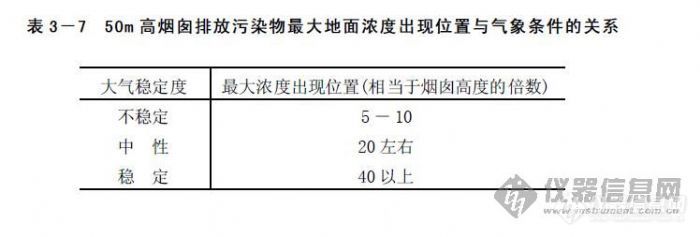

污染物最大浓度出现的位置,与源高、气象条件和地面状况密切相关。例如,

对平坦地面上50m 高的烟囱,污染物最大地面浓度出现的位置与气象条件的

关系列于表3-7。随着烟囱高度的增加,最大地面浓度出现的位置随之增

大,如在大气稳定时,高度为100m 烟囱排放污染物的最大地面浓度出现位置

约在烟囱高度的100 倍处。

![]()

在实际工作中,为做到因地制宜,使采样网点布设的完善合理,往往采

用以一种布点方法为主,兼用其他方法的综合布点法。