——紫外与可见光吸收光谱的形成

原子或分子中的电子,总是处在某一种运动状态之中。每一种状态都具有一定的能量,属于一定的能级。这些电子由于各种原因(如受光、热、电的激发)而从一个能级转到另一个能级,称为跃迁。当这些电子吸收了外来辐射的能量就从一个能量较低的能级跃迁到一个能量较高的能级。因此,每一跃迁都对应着吸收一定的能量辐射。具有不同分子结构的各种物质,有对电磁辐射显示选择吸收的特性。正像我们在光度分析中经常见到的,有色物质的溶液对不同波长的入射光线有不同程度的吸收。吸光光度法就是基于这种物质对电磁辐射的选择性吸收的特性而建立起来的,它属于分子吸收光谱。分子吸收光谱形成中所吸收的能量与电磁辐射的频率成正比,符合普朗克条件:

ΔE=E2-E1=hν=hc/λ (l-28)

式中ΔE是吸收的能量,h为普朗克常数(6.626 ×10-34J·s),ν是辐射频率,c是光速,λ为波长。分子内部运动所涉及的能级变化较复杂,分子吸收光谱也就比较复杂。一个分子吸收了外来辐射之后,它的能量变化ΔE为其振动能变化ΔE振、转动能变化ΔE转以及电子运动能量变化ΔE 电子的总和,即

ΔE=ΔE振+ΔE转+ΔE电子 (1-29)

在等式右边三项中,ΔE电子最大,一般在1~10eV。若设ΔE电子为5eV,则得到相应的吸收光谱中被吸收光波的波长应该是

λ=hc/ΔE电子=(6.626×10-34J·s ×3 ×1010cm/s)/(5×1.6×10-19J)

=2.48×10-5cm =248nm

因此由于分子内部电子能级变化而产生的光谱位于紫外区或可见区内。ΔE振大约比ΔE电子小10倍,而ΔE转约比ΔE振小10倍或100倍。分子的电子能级跃迁必定伴随着振动能级和转动能级的跃迁,因此所得的紫外可见吸收光谱常常不是谱线或窄带,而是由一定宽度的若干谱带系所组成。

从化学键的性质来看,有机显色剂与吸收光谱有关的电子主要有三种,(1)形成单键的σ电子;(2)形成复键的π电子;(3)未共享的电子,或称非键n电子。根据分子轨道理论,这三种电子的能级高低次序是:

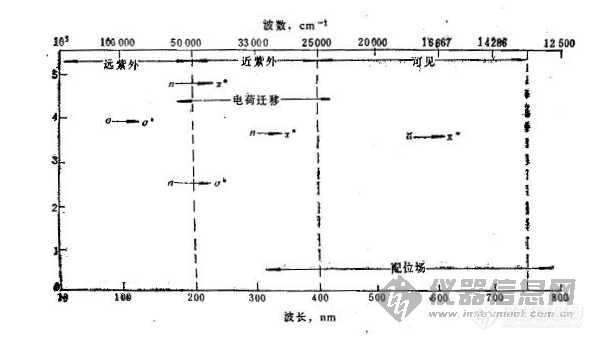

(σ)<(π)<(n)<(π*)<(σ*)

σ、π表示成键分子轨道;n表示非键分子轨道;σ*、π*表示反键分子轨道。实现σ→σ*跃迁吸收的能量最大,因而所吸收的辐射的波长最短,即在小于200nm的远紫外区。σ→π* 跃迁和π→σ*跃迁相应谱带的波长亦在小于200nm的远紫外区。由于仪器的原因,这三种跃迁的吸收光谱的研究相应较少。产生紫外可见吸收光谱的电子跃迁主要有以下五种类型:

(1)n→σ*跃迁。具有未共享电子对的一些取代基可能发生n→σ*跃迁。如含有硫、氮、溴或碘等杂原子的饱和有机化合物,以及含有氧和氯原子的化合物都会发生这种类型的跃迁。

(2)π→π*跃迁。实现π→π*跃迁所需能量也比较小。不饱和的有机化合物,如含有>C=C<或-C≡C-等发色团的有机化合物,都会发生π→π*跃迁。

(3)n→π*跃迁。实现这种跃迁所需能量最小,因此其吸收峰的波长一般都在近紫外光区,甚至在可见光区。

(4)电荷转移。电荷转移产生的吸收带指的是许多无机物(如碱金属卤化物)和某些由两类有机化合物混合而得的分子给合物,它们在外来辐射激发下会强烈地吸收紫外光或可见光,从而获得紫外或可见吸收光谱。在这一过程中,配合物体系内部出现了一个电子从体系的一部分(给予体)转移到体系的另一部分(接受体),因此这样所得到的吸收光谱称电荷转移吸收谱带。

(5)配位体场跃迁。根据配位体场理论,过渡金属离子(中心离子)。具有能量相等的d轨道,而H2O、NH3之类的偶极分子或Cl-、CN-这样的阴离子(配位体)按一定的几何形状排列在中心离子的周围,将使得原来能量相等的d轨道分裂为能量不同的能级。如果d轨道是未充满的,则适当波长的外来辐射就会导致电子在这些不同能级跃迁。由于能级间能量差不大,因此只要能量较小的可见光就可实现这一跃迁,它们的吸收峰多在可见光区。

图1比较形象地表示出这几种常见吸收光谱在光谱区中的位置和大致强度。横坐标是波长,纵坐标是吸光强度(用摩尔吸光系数以10为底的对数表示)。

![]()