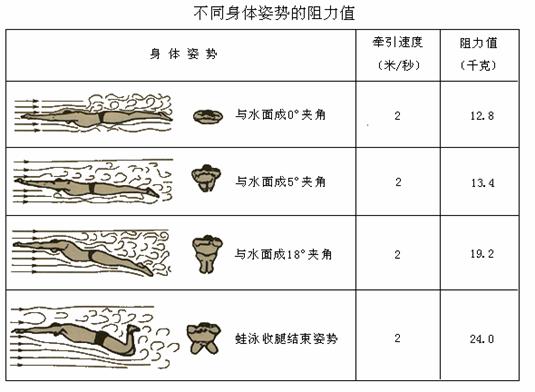

游泳运动员获得推进力后,必须在水中冲破“三大阻力”。其中的首屈一指的便是“压差阻力”。水的密度是空气的773倍,粘滞性是空气的55倍。运动员把不可压缩的水“挤”开后从中间穿越,水便绕着人体流向身后并产生漩涡,形成前后的压力差。身体纵轴越长,越接近流线型,迎水截面积越小,压差阻力就越小。这就是为什么优秀的游泳运动员都有修长的体型,前进中尽量保持身体与水面平行,自由泳和仰泳要滚动身体防止侧摆,蛙泳要减少还原动作的幅度。有经验的教练员说,“要想象自己是游在一个管子中。”

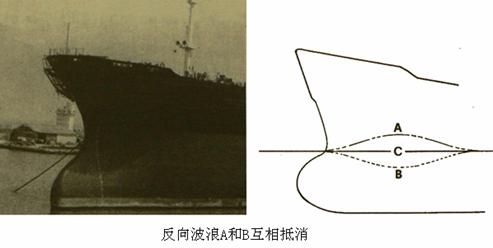

因为人既不像鱼类那样游在水下,又不能像鸭子一样浮在水上。我们游动在水和空气的界面,于是便不得不耗掉一部分体能去激起重重波浪。运动员在这种弓形波浪中游泳,如同“举着”一定重量的水前进,这便是位居第二的“波浪阻力”。留心观察一下轮船头部,吃水线以下做成球状便是为了产生反相波,和船身激起的波浪相抵消,从而减少波浪阻力。游泳池里分隔泳道的小转轮也是为了消除相邻选手间的波浪干扰。潜水式蛙泳之所以速度更快就是因为一个“猛子”扎在水底躲过了波浪阻力,所以才被认为有违公平并不利于观赏而遭取消。不过今天奥运会的蛙泳比赛仍允许出发和转身时潜水蹬划一次,成了潜水蛙泳仅存的遗迹和运动员决不会错过的加速时机。

![]()

“摩擦阻力”是游泳运动的第三个束缚。由于水具有粘滞性,游泳时附着在身体表面的水分子便会依次带动相邻层面的水分子前进,这个“边界层”中水分子的内摩擦产生“摩擦阻力”。游泳运动员中盛行的“刮体毛”就是因为摩擦阻力和身体表面积及粗糙度成正相关。

游泳时的三大阻力并非一成不变,随着速度增加,摩擦阻力按线性增加、压差阻力按平方增加、波浪阻力按立方增加,但由于主导部分始终是压差阻力,因此总阻力基本和速度的平方成正比。不过千万别以为水的阻力越小越好,如果抱水、抓水、划水、蹬水、打水的时候没有阻力就会让两手扑空、两腿打滑而失去一切动力。简单的诀窍是,凡推进身体向前的“有效动作”都要充分利用阻力,凡阻碍身体向前的“无效动作”都要尽量消除阻力。自由泳之所以最快,就是因为身体平直、速度均匀、S型划水、空中移臂等优势,而蛙泳之所以最慢则由于体态相对倾斜、速度忽快忽慢、收腿伸臂等还原动作必须在水中完成。不过蛙泳却从来是最普及和最具实用性的游泳姿势。

![]()

让时间回到奥运会之初,用棉织平纹布和罗纹布制成的游泳衣松懈又兜水,带来很大的阻力。羊毛和丝绸的面料渐渐使游泳装更加紧凑和贴身。而荒唐陈腐的道德观念曾一度将游泳服视为异端。第7届安得卫普奥运会上夺得3项游泳冠军的美国“女飞鱼”布莱特雷因在海滨穿短裤游泳而遭逮捕,“道学家”给她安的罪名是“有伤风化”。1975年,荷兰学者在船槽中把穿与不穿游泳服进行对照试验,发现穿游泳服比裸泳的阻力减少7%。原因是人作为四肢动物,经过这种“包裹”和覆盖,能够使全身曲线更加平滑和接近流线型,自此游泳服的“穿脱之争”告一段落。1988年汉城奥运会上,美国队的“大力士”游泳服备受瞩目,聚氨酯纤维和超细尼龙纤维不仅使游泳服的重量再度减轻,双向伸缩性和整体平滑度都达到一时无两的完美。到了二十世纪九十年代,无论从质地材料到设计制作理念,游泳服都进入了全新的快速发展时期。

2000年悉尼奥运会成了鲨鱼皮游泳服的“大秀台”。澳大利亚泳星索普和他的队友身披一袭黑色的连体紧身泳装,英姿勃发,形貌奇特,宛如碧波中勇猛的鲨鱼。这种游泳服按照激光测量的运动员身体数据进行三维设计,用不亲水的特氟纶纤维精制而成,将运动员从脖颈到手腕、脚踝包个严实。它的核心精华是,仿照鲨鱼皮肤真实的结构,在游泳服表面排列了百万个细小的棘齿。当水分子沿着这些棘齿流过时,会产生无数微型的涡流,使得“边界层”的分离点推后,从而延迟和弱化尾涡的形成。这是一笔合算的交易,增加小额的摩擦力,减少大额的压差阻力。表面光滑的高尔夫球一杆只能打出几十米,而布满500来个圆形或六边形小坑的“麻脸”高尔夫球却可以打到200米开外。鲨鱼皮游泳服上小棘齿正是起着“麻子”的作用。

![]()

尽管对鲨鱼皮、青蛙皮等仿生学游泳服的质疑和争论远未平息,全世界第一流商家却都在倾注大量财富和心血,为开发新一代游泳服暗中角力和较劲。其实竞争的目标也许就是把游泳成绩再提高十分之一秒,但这对于决定运动员究竟是载誉而归或是无功而返,可能已经足够了。

--- 来源:人民网-科技频道