原文由 yuen72 发表:

粗略谈一下吧。时间不早了,无法讲很细了。

首先,你把进样的针头效应或者叫进样歧视 和 分流歧视 两个概念弄混了。

针头效应是由于针头残留造成的。通过在衬管中装填石英棉和自动进样器快速进样能够有效消除的。它与分流比无关,总是低沸点组分测定结果偏大。分流歧视原因复杂的多,结果谁偏大不好说。

其次,谈谈分流歧视产生的几个原因。

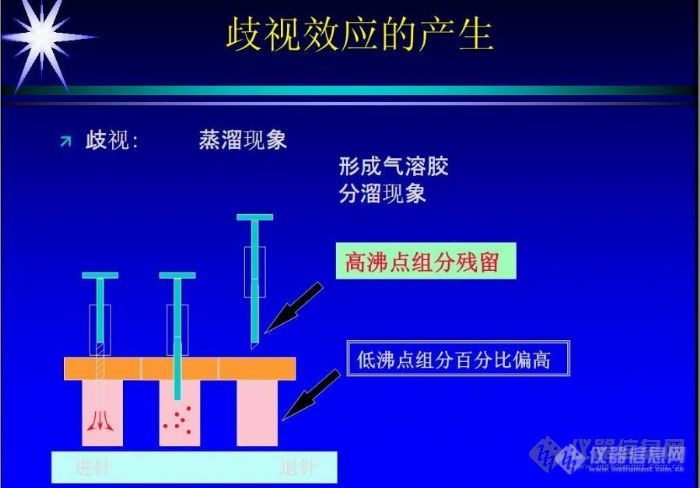

分流歧视是样品进入汽化室后,不同沸点组分气化速度不同造成的误差。第一种:大量低沸点溶剂和低沸点组分先气化,造成衬管内局部高压;高沸点组分气化时,低沸点组分已经通过,衬管压力已经恢复正常。由于压力不同,分流比不同,大压力下分流出口流量更大,因此低沸点组分进入色谱柱量较小。第二种:高沸点组分气化过慢,随载气流动到达柱头时尚未完全气化,因此直接从分流出口流出一部分液体。造成高沸点组分进入色谱柱量较小。第三种:高沸点组分和低沸点组分高温下得到了良好气化,可是色谱柱温度过低,在衬管中形成温度分布。当高沸点组分到达柱头之前已经发生冷凝,随分流气被排出,因此造成重组分进入色谱柱的量较少。后2种情况,总的结果都是接近的,但解决方法并不同。总的来说,应该尽量提高汽化室温度,提高柱箱初始温度,毛细管柱进入玻璃衬管位置必须合理,毛细管要正好位于衬管中心,这些是消除分流歧视的办法了。

最后,对你的分析结果做一个点评。

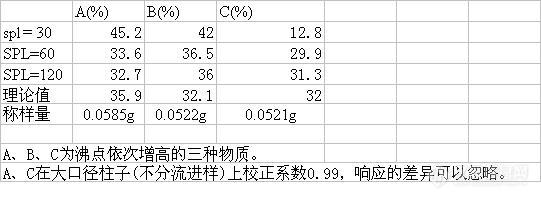

从你的分析结果可以看到,不同分流比下,并不是低沸点组分结果总是偏大。低分流比下,高沸点组分C浓度测定结果严重偏低,而高分流比下情况较好。个人认为是温度梯度的影响,高分流比下流速快,不容易冷凝。同时,高分流比下低沸点组分A偏低,说明存在较大气化压力差异,存在气化速度造成的压力冲击,高分流比下,流速快,轻组分损失快。注意,如果不存在这个问题,那么轻组分测定值总是应该比真实值高的。建议:减小进样量,提高汽化室温度,提高柱箱温度,选择合适的分流比。别问我分离度保证不了怎么办。。。。。。正是因为如此,大家才默认有分流歧视也无所谓的。宽沸点样品在进样、分流上都很难,这是公认的事实了。

原文由 yuen72 发表:

粗略谈一下吧。时间不早了,无法讲很细了。

首先,你把进样的针头效应或者叫进样歧视 和 分流歧视 两个概念弄混了。

针头效应是由于针头残留造成的。通过在衬管中装填石英棉和自动进样器快速进样能够有效消除的。它与分流比无关,总是低沸点组分测定结果偏大。分流歧视原因复杂的多,结果谁偏大不好说。

其次,谈谈分流歧视产生的几个原因。

分流歧视是样品进入汽化室后,不同沸点组分气化速度不同造成的误差。第一种:大量低沸点溶剂和低沸点组分先气化,造成衬管内局部高压;高沸点组分气化时,低沸点组分已经通过,衬管压力已经恢复正常。由于压力不同,分流比不同,大压力下分流出口流量更大,因此低沸点组分进入色谱柱量较小。第二种:高沸点组分气化过慢,随载气流动到达柱头时尚未完全气化,因此直接从分流出口流出一部分液体。造成高沸点组分进入色谱柱量较小。第三种:高沸点组分和低沸点组分高温下得到了良好气化,可是色谱柱温度过低,在衬管中形成温度分布。当高沸点组分到达柱头之前已经发生冷凝,随分流气被排出,因此造成重组分进入色谱柱的量较少。后2种情况,总的结果都是接近的,但解决方法并不同。总的来说,应该尽量提高汽化室温度,提高柱箱初始温度,毛细管柱进入玻璃衬管位置必须合理,毛细管要正好位于衬管中心,这些是消除分流歧视的办法了。

最后,对你的分析结果做一个点评。

从你的分析结果可以看到,不同分流比下,并不是低沸点组分结果总是偏大。低分流比下,高沸点组分C浓度测定结果严重偏低,而高分流比下情况较好。个人认为是温度梯度的影响,高分流比下流速快,不容易冷凝。同时,高分流比下低沸点组分A偏低,说明存在较大气化压力差异,存在气化速度造成的压力冲击,高分流比下,流速快,轻组分损失快。注意,如果不存在这个问题,那么轻组分测定值总是应该比真实值高的。建议:减小进样量,提高汽化室温度,提高柱箱温度,选择合适的分流比。别问我分离度保证不了怎么办。。。。。。正是因为如此,大家才默认有分流歧视也无所谓的。宽沸点样品在进样、分流上都很难,这是公认的事实了。

原文由 yuen72 发表:

内部低沸点组分气化时,局部压力增加,但是此时分流阀仍处于低压正常分流状态。这时候由于分流流路阻力小,压力升高后组分可以迅速流出,因此压力升高后这里流速增加快一些。而色谱柱流动阻力随压力升高有变化,流速增加小,因此分流比就变了。

柱前压不是很强大的,一般不足100kPa,也就1公斤1个大气压吧。1ul的样品进入,在200度温度下气化体积在200-1000ul,如果衬管体积在0.5ml左右,压力瞬间提升大约有50-150kPa呢。溶剂的气化膨胀系数以水为最,超过1000倍的。所以进样量小一点有利于分流歧视,但不利于针头效应。

针头效应总是低沸点测定值偏大,如果分流歧视也总是低沸点组分测定值偏大,那么你后面2个高分流分析结果就没办法解释了。其实后面2个A测定偏小是因为分流歧视造成的,C测定偏小也是分流歧视造成的,总的结果就是中间组分测定值偏高了。因为中间组分总是两边占便宜的。